文/骆志平

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

多年以前,我去过中山先生的故乡广东省中山市翠亨村,并写下了一些随笔,昨天,在清理过去的文稿时,看到了这些文字,勾起了我对一段时光的回味,也让中山先生这位在历史长河中渐已走远的早期革命先知,以走向共和的伟岸,再次浮现于我眼前。

在我记忆中,那次同行的朋友不少,从江门市出发,我们先去了一趟当地有名的景点——小鸟天堂,在那棵独木成林的榕树面前,我们领略了大自然的神奇,也很快变成了一群欢乐的小鸟,以至于在前往中山先生故居的车上,我的思绪还萦绕在大榕树的怀抱里。

一个多小时车程,没有任何颠簸,两旁的植被丰茂养眼,大伙的心境都颇为放松,你一言我一语谈论着中山先生那个年代的人和事,不知不觉就进入了翠亨村。这里没有特殊的山山水水,平洼之地,简易村落,因紧邻京珠高速公路,车流如织,稍显有些噪杂。

中山先生的故居在亚热带植被裹拥下不显张扬,两层小楼,坐东朝西,里面是中式结构,外观是红墙圆拱回廊,内中外西的建筑风格,应是先生内心的陈设,既可看出先生早年奔波于外的革命轨迹,也展现了先生从封建帝制的桎梏中破茧而出,励精图治的胸襟抱负。

至于纪念馆,那是先生一生革命生涯的记录,由于太过熟悉,我也不想再去过多的聆听,倒是先生故居院子里的那棵酸子树引起了我的关注,让我心生流连,感概万千!

乍一看来,酸子树并不出奇,半卧半立,枝干粗细不匀,长得有些怪异。和院子外的橡木、榕树相比,半点都称不上高大和挺拨,稍不留意,便会与游人交错而过。

然而,这却是一棵极不寻常的树!酸子树的年龄和故居的年龄几乎一样,自1883年先生将树苗从美国檀香山带回家乡后,酸子树便扎根在故居院落的右侧,与故居同风雨共命运,如今140个春秋过去了,这份相濡以沫的情感,人去楼空的故居已无人知晓,擦肩而过的游客也未曾有太多考究,只有这棵盘根错节的酸子树,就如一个忠实的仆人,还在翘首盼望主人的归来。

可以想象,先生不远万里将一棵并不名贵的酸子树从美国呵护而归,一定花了不少心思,也可算是常人不可为的惊人之举。在躬身贴近酸子树的同时,我在心里揣磨着:先生作为一个思想家,一个划时代的领航者,一个异常之举,一定蕴藏有常人不知的寓意。如果说坐东朝西的房子,表露了先生心系家国,师夷西长的胸襟和思想。那么世上树木千万种,先生为何独选酸子树?酸子树!从字而上看,酸是辛酸、酸楚之意,子是儿子、赤子之情!在那个年代,国家辛酸,民族辛酸,人民辛酸,所有这一切,便化为了一个留洋学子内心的辛酸。想到这里,我豁然开朗,原来先生远涉重洋带回的这棵树,是先生心中的酸楚之树,言情之树,励志之树!

只是不知为什么这么多年了,居然很少有人去揣摩先生的良苦用心,是不是因为先生在种植酸子树的时候仍处在长辫马褂的清王朝,先生无法表白内心的心思,以至无人知晓? 还是因为先生常年奔波在外,故居无人关注,加之当年酸子树个小不打眼,也就成了一棵平常的树?不然的话,凭先生的丰功伟绩,对先生故居的一草一木,我们都应满怀敬仰,细加品味,又岂能有疏漏之理?想到这里,我不禁为后人汗颜,也为自已迟来伟人故里而深深自责,更对先生十七岁携酸子树回国的赤子之情有了一份更多的敬仰,较之与先生相邻,十七岁中举人的梁启超来说,酸子树的经历告诉了我二者的人生纬度依然不一样,让我更懂得了先生之所以成为伟人的精神所在。

由人及树,由树思人,酸子树在我心中顿时变得高大了起来,我俯下身子,抚摸着横卧在地,略显沧桑的树根树干,轻吻着地上的树叶,只想听他诉说一下在那个风雨飘摇的时代内心的苦楚,听他诉说一下倒伏在地却又昂然再起的毅力何来,听他诉说一下对主人一去不归的深深思念,以至多年以后,当我重新拾起这份手稿时,我的内心依然滚烫于酸子树的情怀。

这哪只是一棵树呵!从当年中山先生带其回家起,便成了中山故里最为忠实的仆人,上世纪三十年代,先生在北京溘然辞世,酸子树不知从哪里获知了消息,竟在一夜台风中,倒伏于地,主人走了,树也哀伤,这是何等的一种情怀呵!然而酸子树知道,主人走了,精魂常驻,于是,酸子树以先生故里主人的姿态,在绝望中又昂起了头,并且根扎得更深更壮,枝展得更阔更密,叶长得更茂更绿。

如果中山先生在天有灵,也一定会为酸子树的赤诚所感动。如今的酸子树,盘根错节,形似卧龙昂首,分明是听到了中华民族伟大复兴的磅礴之音,在离开中山故居的那一刻,我不时回眸故居的方向,原来的那棵酸楚之树似乎已不再有悲伤,而是一脸的开心,挂满了喜悦。

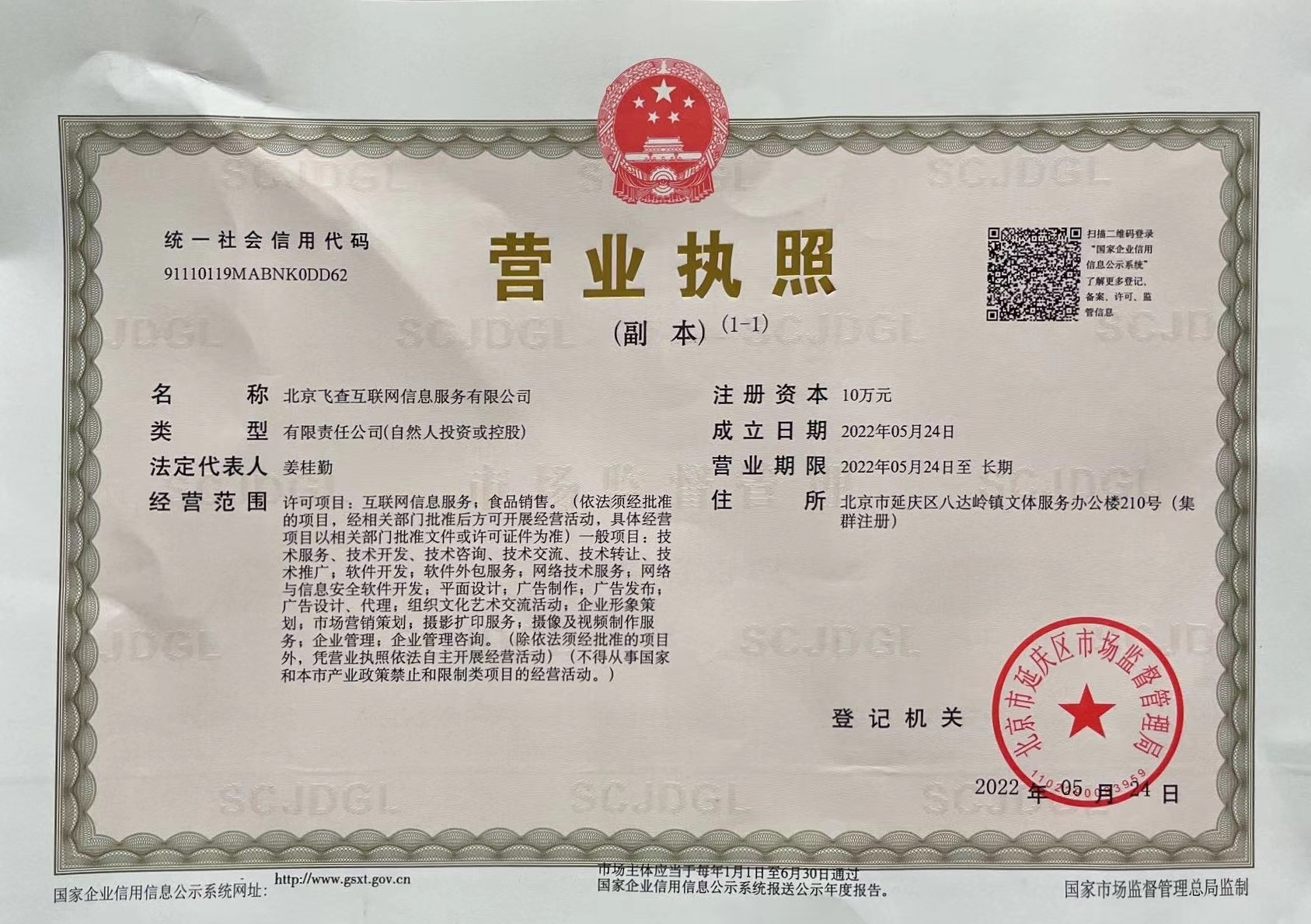

营业执照公示信息

营业执照公示信息