采茶那些事

文/谢子清

“清明太早,立夏太迟,谷雨前后,其时适中。”这是明代许次纾在《茶疏》中谈到的采茶奥秘,告诉我们采茶如采春,必须把握季节与时机,恰如其分,正当其时。

【资料图】

【资料图】

在故乡,清明过后、谷雨之前,就是采茶的时候了。

历经一整个冬季的酝酿与等待,几声春雷,几缕春风,几滴春雨,轻而易举就把茶叶的鲜嫩与清新引诱出来了。房前屋后,远近高低,一簇簇新绿绽放枝头,一株株希望屹立山野,专待人靠近、采撷,专引人炒制、品茗。

采茶是门技术活,须细心加耐心,眼神要尖,出手要快,落点要准,而且光有三分钟热情不行。在我们家,心灵手巧的大姐是采茶的好手。那时,她正值二八年华,出落得亭亭玉立。通常是大雨初霁,她背着一只精致的小背篓,欣欣然出门去,施施然来到茶园里,气定神闲,从容不迫。只见她目不斜视、双手挥动,一根根骑枪或雀舌变戏法似的从芽梢剥离,在她的指间掌中悠然跳跃。然后轻巧地甩到身后,划出一段优美的弧线,就安然地躺在背篓里了。芽叶肥硕,色泽翠绿,香气怡人,每一瓣都是宝贝。

同样是采茶,我们姐弟三人中,数大姐动作最娴熟麻利,采到的茶叶品质优良,往往都是精华的部分。拿到镇上的茶厂去卖,评定的等级都比我们高,收获自然也比我们大,很是令人羡慕。大姐不仅采茶在行,更有一手绝活远近称道。那就是能把手板当砧板,若无其事地在上边切土豆片,手起刀落,用力均匀,切出的土豆片薄可透光,丝毫不会伤到皮肉。光是这一点,就是我终身学不会,而且始终胆战心惊的事。大姐不单能在手心上切土豆片,还能切更复杂的土豆丝,横竖动刀,如玩魔术。一个洗净去皮的土豆,不多时就在她手中变成了一根根匀称、细密的土豆丝,继而成为餐桌上一道可口的菜肴。

家乡坐落在大山之中,莽莽苍苍、密密实实的都是山,土地显得尤为金贵。水田更是奢侈之物,山脚下为数不多的人家才有。就连阔地也极为稀罕,被勤劳的乡民们悉心耕耘,一分一厘都舍不得浪费,四季变换种植庄稼,换来家人的温饱。这样的地方,是断然不会栽茶树的。茶树只能屈居到坡地上去,或者是地沿路边,一字排开,几十上百株,就算小有规模了。

虽然茶叶价格不菲,但一家一户种植的茶树并不多,我们常常会无茶可采。好在镇上的茶厂经营着很大一片茶园,依山起势,蔓延伸展,竟有好几百亩。新茶初绽,时机宝贵,光茶厂里的工人远远不够,这时就会招募采茶工,非眼明手快之人不可。大姐自然年年都在征召之列,早出晚归,辛勤操持,灵动的双手换来不少零钱补贴家用。

由于老家海拔适宜、雨量充沛、气候湿润,每一片土地都成为好茶叶的温床。加之山腰一座据传始建于东汉年间的古寺“推波助澜”,致使茶因寺而名、寺因茶而兴,古寺茗茶相得益彰,名气日盛。时序更迭,沧海桑田,古寺人来人往、香火不断。茗茶更是口口相传、代代树碑,到清朝登堂入室,成为贡品,一时风光无二。

茶叶是小镇上首屈一指的产业,茶厂是小镇上经久不衰的企业。这自然让邻近的几个乡镇“眼红”不已,它们依葫芦画瓢,也先后发展起大片大片的茶园来。但采茶人好找,制茶人却难寻。它们各自“折腾”数年,始终没有在市场上站稳脚跟、打开天地,一直委身小镇的光芒之下。最后不得已把茶叶卖到小镇来,由茶厂精制、销售、获利。

茶忙时节,邻近乡镇的茶园也是缺少人手的。相比老家,它们招聘采茶工的条件就要宽松得多。有一年,我们几个邻里的小伙伴相约,步行十多公里去邻近的茶园采茶。快到中午时,不知是谁出了主意,不如把采来的茶叶偷偷带回老家的小镇去卖,这样一斤茶叶就可多得两元钱。对于偏居乡野正处于孩提时的我们而言,两元钱是抗拒不了的诱惑,可以买好多支铅笔,甚至可以“趾高气扬”地买冰棍。

于是我们一路躲着茶园的监工,悄悄抄近道逃离,飞奔着往小镇赶。毕竟心虚,自然慌不择道,同行的一位伙伴竟脚下踩空,落下路沿,跌到水沟里去。虽然水不深,但坠落的高度不低,他的脸顿时肿了一大块起来,可真吓坏了我们。他一路哭哭啼啼、抽抽噎噎。好在我们费尽心机、千辛万苦“偷”回的一大包茶叶卖了个好价钱,而且多分了一部分给他,才让他破涕为笑。

多少年以后,往事随云走。曾经热闹无比、充满生机的乡村院落,说笑声日渐稀疏,唤归声沉于水底,一户接一户,一位接一位,外迁,走远,衰老,故去,一切复归宁静,所有的痕迹被雨打风吹去。一株又一株的茶树无人打理照看,成为弃儿,自生自灭,技艺娴熟的大姐再无用武之地。但始终萦绕我脑海的,就是那偷茶奔跑的少年,还有温热咸湿的眼泪,如同暗夜中的微光,让我清晰地看到,虽然生活曾如此狭窄,我们仍在夹缝中顽强生长。

(作者供职于潼南区政府办公室)

版面欣赏

编辑:朱阳夏

责编:陈泰湧

审核:万鹏返回搜狐,查看更多

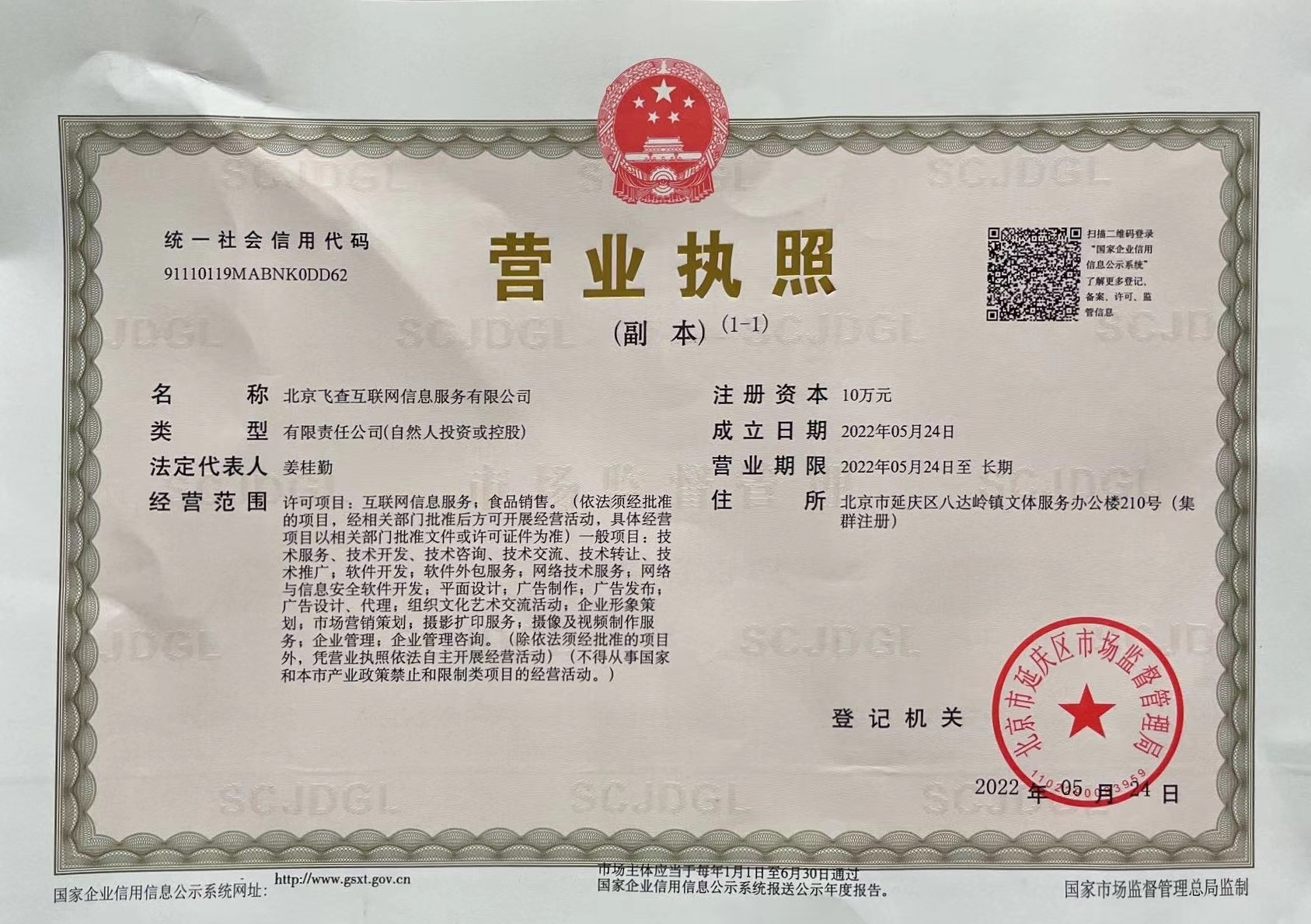

营业执照公示信息

营业执照公示信息